【地価の最新トレンドを知る】

2025年「地価公示」全国平均で4年連続上昇

「2025(令和7)年地価公示」が国土交通省より発表されました。

全用途平均・住宅地・商業地のいずれも4年連続で上昇し、上昇幅も拡大しています。

最新の地価の動向を見てみましょう。

公示地価とは?ーー全国2万6000地点で評価員が鑑定

毎年3月ごろに発表される「公示地価」。これは地価公示法に基づいて国土交通省の土地鑑定委員会が選定した「標準地」について、毎年1月1日時点の1㎡あたりの価格を判定して発表するものです。

標準値は全国2万6000地点。これらを全国2000人以上の鑑定評価員(不動産鑑定士)が調査し、分科会などで議論したのち、土地取引の指標とするための「正常な価格」を判定します。

公的な地価には、他に「路線価」「基準地価」があります。路線価は国税庁による毎年1月1日時点での「道路に面する土地の1㎡あたりの価格」で、課税額を算出する基準となります。基準地価は都道府県による毎年7月1日時点の地点ごとの地価のことです。

公示地価・基準地価・路線価は評価時期や調査地点が異なるため、価格も異なります。しかし、基準地価も路線価も公示地価を参考にしており、それぞれの価格は連動しているともいえます。

全国で上昇する地価。名古屋圏では上昇率がやや縮小

2025年の公示地価の動向をみると、全用途の全国平均地価は4年連続で上昇。2022(令和4)年から2025(令和7)年まで0.6%→1.6%→2.3%→2.7%と上昇幅も拡大し続けています。東京・大阪・名古屋の三大都市圏では、東京圏と大阪圏で上昇幅が拡大し続けていますが、名古屋圏ではやや縮小しました。

2025年3月31日に国内大手5銀行が変動型の住宅ローン金利を4月から引き上げると発表しましたが、公示価格の調査時点では低金利環境が継続している状況。住宅需要の堅調を背景に、地価の上昇が続いていることがわかります。

住宅地の変動率を都道府県別で見ると、変動率が「プラス」となった都道府県数は滋賀県が加わり、前年の29から30に増加。「横ばい」だったのは2県、「マイナス」は15県でした。

三大都市圏における最高価格地点は?ーー価格の変化に注視

よくニュースなどで話題になる「日本一地価の高い場所」。銀座の鳩居堂前が有名ですが、これは路線価の話です。

公示地価では「中央区銀座4丁目2番4(山野楽器銀座本店)」が2007(平成19)年から19年連続で最高価格地点となり、最新の基準地価格は6050万円/㎡でした。これは商業地価の最高価格です。

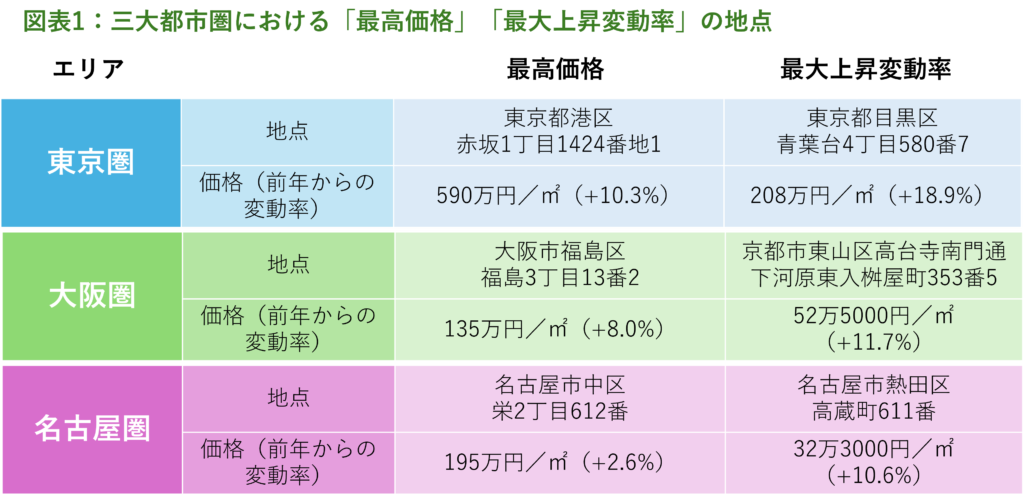

住宅地の最高価格と最大上昇変動率地点は三大都市圏でそれぞれ図表1の通りです。

「東京都港区赤坂1丁目1424番1(最寄り駅は溜池山王)」は2018(平成30)年から8年連続で全国最高価格地点を記録。大阪圏では「大阪市福島区福島3丁目(最寄り駅は新福島)」、名古屋圏では「名古屋市中区栄2丁目(最寄り駅は伏見)」が1位となりました。

公示地価は社会の動きと密接に関わり、連動しています。また、賃貸経営においては地価が上昇すると物件の資産価値が上がる一方で、相続税や固定資産税の負担も大きくなるという面もあります。オーナー様にとって、地価の動向は賃貸経営をしていくうえで重要な指標となります。

常に地価の動きと周辺環境の変化に目を向け、柔軟かつ戦略的な賃貸経営を進めていきましょう。